作为一项国粹,一门艺术,一种体育竞技,千百年来,围棋在人们的社会生活中扮演了多种多样的角色。伴随着上世纪八十年代末中日围棋擂台赛燃起的炽天热情,以及二十一世纪以来围棋作为体育竞技一面特征的加强,围棋本身和它在中华大地上的普及都已经发生了根本性的变化。很多人赖它谋生,更多的人将它作为一项娱乐。无论如何,围棋与生俱来的竞技与文化共生共存的美,是无人可以改变的。

从文化的角度上讲,存续精艺,传扬国粹,是每个中国人义不容辞的责任。从竞技的角度上讲,统计数据,书写历史,更有传播推广上的必要。在这一点上,日韩同侪早已走在了我们的前边。中国大陆也曾有过围棋纸质媒体繁荣的黄金岁月,但随着电视与网络的冲击,多家专业报道围棋的报纸、杂志纷纷凋零。今天的中国早已进入网络时代,显然,时效性强、展示方式广泛的网络已经成为了围棋报道的第一平台。

目前,我们所常见的报道围棋的网络媒体,基本都依附于各大门户网站,且以时效新闻为主。作为独立报道围棋资讯,全面搜集围棋数据,整理棋谱,统计资料,做出深度评论的专业围棋网站,弘通围棋致力于为围棋爱好者服务,为热爱围棋的人士提供广泛扎实的资料支持,为围棋在新时期的发展贡献一份绵薄之力。

因此,2012年9月,弘通围棋网站推出中国第一家围棋电子杂志,以每周一期的形式与棋迷朋友们见面。作为围棋界的开创,弘通围棋杂志兼具网络媒体时效性与杂志评论深度之长,更倚赖围棋数据网站的优势,将棋界最新的统计资料与大家共享。弘通围棋杂志设置每周赛事评论、每周一星、围甲视点等栏目,抓住棋界热点新闻,见证棋手们创造的精彩瞬间;设置每周胜局、胜率发布,弘通围棋等级分等栏目,公布棋手最准确的胜负记录,尽力弥补中国棋界数据缺憾的现状;设置深度剖析、围棋史家等栏目,将围棋发展的大脉络,棋手奋斗的壮丽历程挖掘出来,一一揭示。如果条件允许,我们还会请到职业棋手点评精彩对局,共赏绝妙好棋。

因为网络所独具的“面对面”优势,我们将开放评刊功能,在吸纳对我们的批评与建议的同时,我们也期待能够与棋迷朋友有更多的互动,在我们的专业领域为需要答疑解惑的朋友们做出尽量使您满意的答复。如果您有好的创意与文笔,也请不吝赐教与赐稿。

人间好技艺,中国好围棋。任何热爱围棋的人,都是围棋界息息相关的一份子。棋界的发展与进步,如何吸引更多关注的目光,开拓更加广阔的市场,都需要我们投入思考,付诸努力。相信有您的关注与厚爱,弘通围棋会奉献出更优质的作品,与您共襄中国围棋的辉煌盛举。

感谢关注弘通围棋!让我们共同祝愿中国围棋的明天更美好!

历史上的本周(4.19-4.25)

作者:杨烁

4月19日-

聂卫平执黑vs石田芳夫 共268手 黑胜七目半

棋谱链接见:http://www.hoetom.com/matchinfor_2011.jsp?id=102499

人在香港的著名武侠小说作家梁羽生欣然撰写新闻报道,用了这样的句子描述此局的进程:“聂卫平不理入侵敌骑,脱先压封敌方右翼,然后一个回马枪围剿入侵之敌……聂一路抢先,骏马追风,饥鹰洒血,马不及旋,敌不及拒,胜势已成。石田使出‘空投’诱着等等绝招,亦已难以挽回败局了。”

这段用梁老擅长的武侠小说笔法写成的围棋报道,实在令人印象深刻。毋庸讳言,这种写法被或多或少地继承,一直沿用到了今天。一种文法的被喜欢,自然有其背后的时代因素。上世纪中叶以来,新派武侠小说兴盛于香江,风靡于大陆,成为一大文学景观。在梁老的年代里用武侠笔法来撰写围棋报道,既能受到欢迎,又兼具普及的功效,堪称双赢。但往事已矣不可追,金古梁之后来者几希。进入新世纪,武侠小说的式微已不再是新闻。或许围棋评论界有着一定的独立与滞后性,至少到目前为止,还没有很新潮的文法被引入进来。

微评

每周人物-伊田笃史

作者:弘通围棋

每周之星:伊田笃史

夺得十段,成为日本棋界第二位九零后头衔者

日本棋院中部总本部所属,马场滋九段门下

2009年入段,2010年二段,2011年三段,2013年四段,同年七段(进入本因坊循环圈),2014年八段(获得本因坊挑战权)

2012年:

2013年:

棋道赏新人赏得主

2014年:

土川赏得主

2015年:

微评

围棋二重属性的千年变迁(下)

作者:杨烁

按:本文为2014杭州国际棋文化峰会的大会演讲论文,从历史的角度对围棋竞技与文化这二重属性进行了梳理,并提出了二重属性对“提升人民群众生活品质”的意义。全文已由杭州方面结集刊行,但迄今为止在网络上尚未发表,特此在弘通围棋周刊分三次刊发,以飨读者。

四、20世纪至今:围棋二重属性的冲突和融合

中国古代围棋经过一次剧烈的阶层、观念分化,原本合二为一的竞技、文化二重属性惨遭割裂。如本文第一部分所述,笔者认为这是生产力发展、社会分工的必然结果。但由于“上下否隔”现象的出现,这一割裂造成了无以挽回的隔绝性后果。

这一分化产生的同时,围棋随着文化拓荒者漂洋过海。在东瀛岛国,它焕发了新的活力。修改规则,幕府首倡,围棋比赛在国家政权的支持下系统地进行起来,随之开启的是围棋的家族时代。在古代日本棋界,流传最广无疑是血泪无常的争棋故事。孤悬海外,地狭人稠,地理环境的恶劣敦促着统治者的忧患意识。这种“适者生存”的理念,势必会影响到距离幕府不远的围棋界。可以这样认为,在古代日本,以正统身份出现的围棋并不存在二重属性的分化问题。竞技性是它唯一的一元属性。

殆至清末,“千年未有之变局”开始打破中国社会上下丕隔的格局。民族危机、列强入侵使底层民众的生活益加艰难,中国古代围棋的衰落自然无可避免。接下来的辛亥革命与连年战火,更粉碎了中国原本的上层阶级。因此当二十世纪,一元化的日本围棋与两元化,但两元均处于困境的中国围棋相遇时,中国围棋的连番失败也就都在情理之中了。

二十世纪是日本围棋变革最大的一个世纪。如果说世纪初的坊门之主秀哉名人仍然是以传统手段执著于胜负,甚至为取胜不惜采用不公平的等级制手段的旧时代人物的话,以吴清源为代表的新世纪棋手就将围棋的艺术属性与竞技属性奇妙地结合,创造了一个“现代围棋的青春时代”[1]。这些伟大的棋手将围棋的文化属性从竞技属性中挖掘出来,第一次将棋盘上的美学大规模、成体系地展示给棋界,乃至外界。吴清源除了是竞技上的绝对强者,君临日本棋坛几二十年不倒,他对于围棋文化属性的探索(如认为围棋的本质是“调和”,对于围棋与中国传统文化相通之处的思考)也可称得上是古今棋手第一人。

自吴清源、木谷实以降,坂田荣男、藤泽秀行等棋士或还带有争棋时代的烙印,但到了集日本现代围棋理论大成的“六大超一流”(林海峰、大竹英雄、加藤正夫、武宫正树、小林光一、赵治勋)一代,伴随着战后日本经济的复苏、新闻棋战的蓬勃、职业棋手制度的完善,围棋人不再忧虑于生计,开始探寻竞技围棋在文化层面的种种可能,其中厥以提出了“幸福围棋论”的武宫正树,和“超越实地与模样论”的赵治勋为代表。日本围棋遂由竞技的一元化转为竞技与艺术并重的二元合一时代。

二十世纪上半叶,是中国围棋的蛮荒岁月。虽然偶有如段祺瑞等军政大佬出于个人热情斥资“养士”,但终归人去事息,昙花一现。直到1949年后,在热爱围棋的陈毅元帅等人的支持下,因为新时期中日交流的需要,围棋被纳入举国体制的体育项目之中,中国围棋遂走上了一条纯竞技化的道路。到了二十世纪八十年代后半段,围棋更在中日擂台赛给予的历史机遇下成为了全民族的关注焦点。因为选择了体育化的方向,胜利才是围棋所能带来的唯一“意义”。在万象更新的新中国社会中,围棋的文化一面彻底无踪。

走上现代化之路既晚的韩国围棋,更自我创造出一套独立的发展模式。在赵南哲筚路蓝缕的创业日子里,韩国围棋依然要靠政府高层庇护。而在偏重于艺术气质的金寅统治期,韩国围棋也有过一段纵情于歌诗的浪漫岁月[2]。但当师从于日本旧时代元老濑越宪作,赌徒气质浓烈的曹薰铉称霸韩国棋界,身边还有一位本土诞生的“不屈的挑战者”徐奉洙时,竞技化深刻影响了韩国围棋。曹薰铉而下,棋坛霸主李昌镐、李世石虽然棋风迥异,但其本质均为探索最便捷取得胜利的途径。

根据受教育人数爆炸式增长,旧阶级、制度藩篱被广泛打破,文明的普遍观念深入人心的观点,二十世纪是一个“庶民的世纪”。政治、文化这些原本高居庙堂的“上层建筑”纷纷下移,由于人权思想与科学技术的普及,普罗大众所享受到的权利与自由为亘古所未有。大多数行业与领域,都必须得到广大民众的接纳与喜爱才能生存。相对于艺术的孤芳自赏,简单粗暴的竞技体育才更为普通人乐见。所以,围棋在二十世纪末出现的极度商业化、体育化的现象,是“顺应时代”的必然趋势。

但当围棋“锦标主义”大行其道的时候,“竞技压倒文化”的结果就显得自然而然了。当围棋历史性地成为一种职业,职业棋手并无探索围棋文化属性的义务;围棋又历史性地成为一种比赛,比赛的结果自然是为分出胜负。长此以往,在普遍的社会观念里,围棋只是一项竞技体育门类,甚至出现了将围棋摒弃于文化门外的偏激性论断。盛行千年的围棋主流话语,在二十世纪出现了史无前例的彻底颠覆。竞技属性取得了主流话语权,围棋彻底成为了形而下的,追求感官刺激的体育类游戏。

这一现象并非可喜。如本文第二部分所述,在中国古代围棋“上下否隔”的时代里,围棋文化属性的强势使得围棋竞技一面的内涵被严重忽视,从而对中国人的精神气质产生了一定的负面影响。然而世殊事异,围棋二重属性优势地位的颠倒,距今不过百年,却已出现了根本性的变化。历经千年的变迁,围棋的二重属性已然根深蒂固。对于任何一方的偏废,都未必会带来良善的后果。虽然21世纪前后以来,许多文化学者介入中国棋界,有很多划时代、重量级的研究成果问世,围棋技术类的相关书籍在市场上也汗牛充栋,但基本上均局限于文化层面或竞技层面。从某种程度上说,虽然已经不存在“上下阶层”之分,但当代围棋理论的“上下否隔”依然存在[3]。

所谓“生活品质”,是指人们日常生活的品位和质量,是经济生活品质、政治生活品质、文化生活品质、社会生活品质、环境生活品质相互支撑、相互融合的综合体现。围棋作为棋类运动的一种,在体育门类中最具备传统文化的特点,在文化门类中又具有相当的通俗性、普适性、可参与性,对于广大群众文化生活品质的提高,精神世界的丰富,堪称拥有着天然的优势。但在围棋的诸多特征之中,竞技属性与文化属性不可偏废这一点,在围棋的理论归纳、总结概括、普及推广上的重要性,自古以来便被或多或少、有意无意地忽视了。在打造群众品质生活的文化事业建设过程中,传统深厚、意蕴深邃,且被广大人民群众所广泛接受的围棋有可能并且有必要参与其中。而这对于当代围棋的从业者、研究者来说,无疑是一项亟需加深认识的“未完成”使命。

[1] 川端康成《新布局的青春》

[2] 参见朴治文《贯铁洞时代》

[3] 近年来,韩国明治大学开设围棋专业,致力于在围棋竞技与文化两重属性融合的前提下进行新型围棋研究。但结果如何,犹待时间的长期检验。

微评

大幕再开•危机亦是机遇

作者:临渊司马

本周,新一年的围甲,在经历了几道暗流、几段波折后正式宣告开启,12支或一成不变、或焕然一新的队伍齐聚中国棋院,打响了2015围甲的第一枪。

热闹的背后,遮不住今年围甲准备阶段的诸多杂音。原定于4月11日开始的联赛,在4月初便传来延期至5月开始的风声,随即又在两周后火速办起抽签仪式、敲定日程,然后便有了本周三各路人马捉对厮杀的胜景。

再回想一下2014年的围甲,其实早在14年11月份便宣告结束,近年来棋院“比赛繁多赛程编排困难,真是幸福的烦恼啊”的感叹犹在耳畔,果真深究一番,自会发现整整四个月的间歇,依然拦不住我们把这项中国围棋的命脉赛事搞得如此狼奔豕突。真要去问责相关人士,他们也一定会亮出种种理由告诉你一切自有因果,现实无法抗拒——假设真的有人能问,有人肯答的话。

更重要的是,现在的比赛,已经没那么“多”啦。自去年年末开始,中韩两国相继陷入赛事停办的泥淖。多灾多难的棋圣战、猝然消逝的中信银行杯,以及留好档期却成空窗的招商地产杯,韩国则延续着多年来比赛捉襟见肘的窘迫之态,以致近来成绩颇有起色的罗玄无辜沦为新一代比赛杀手,加冕一座冠军便要杀死一项比赛。赛事纷纷停办的消息犹如今年始终盘桓不去的春寒笼罩在棋界上空。如果说韩国棋界是确实窘迫,喊了多年危机、求了多年救亡依然难逃宿命,那么中国围棋,是否也该嗅到大环境变更带来的一丝不详了呢。

正如同世上从没有过一件事物会是绝对好、绝对坏,变动的时局,同样不会对围棋只压迫不给予。坊间对这几年中国足球的种种盛况有期待、有不屑,近日广电总局爆出的“足球神剧计划”更是引来骂声一片。如果只是盯着政府对足球的“关爱”,你很难明白一场大变革即将驾临整个体育系统,多年来享受着国家供养的各个体育项目们,或许在不久的将来,都将被强行赶向市场,自谋生计。

而这对于围棋,本不该形成什么冲击。作为非奥项目,中国围棋自建队以来,何时如金牌大项那般依赖过纳税人、亦或是足球篮球们的输血呢。围棋一直在体育系统内走着一条傲然独行的路,只要围棋人自己别把路越走越窄,体制永远不该成为围棋的包袱。更不必提习主席与聂老的发小情谊、李总理多次公开场合以围棋作喻,史上前所未有的,与围棋渊源如此之深的一届领导班子,如果围棋想做点什么,谁敢出来掣肘?

说回我们的围甲,煌煌17年历史,培养世界冠军两位数,除了引进主将制,随后调整过一次主将胜分值,可曾再有过任何赛制上的改动。此时若提日韩,难免陷入外国的月亮比中国圆的老生常谈,可看看韩国联赛一年一变的生机,日本时时刻刻不忘对赛制的创新,中国围棋甲级联赛,真是生活的太过安逸。同为联赛,就在今年,英超新一期转播权拍出3年51亿天价,为此英超的赛程十多年前便从雷打不动的周六开战,转变成如今的周五——周一全方位覆盖,这项变动对球员和球队的体能有益么?没有!强行改变了球迷上百年观赛习惯么?是的!是否有违体育公平竞赛精神?显然!但是不将赛程扩展至此,如何扩大联赛的影响力、保持粉丝们的关注热度,以致最终从转播商那里卖上好价钱呢。莫谈中国地大物博,中超和CBA,也早已不是认死一天比完一轮的僵化赛程了。

可转念再一想,倘若连何时开幕都无法确定,或许将赛程分散,这一无论国内还是国外,足球还是围棋均可轻松做到的构思,对于目前的中国围棋来说确实是一座空中楼阁,那么有关联赛的更多优化设计,似乎行文至此,亦可戛然而止了。

微评

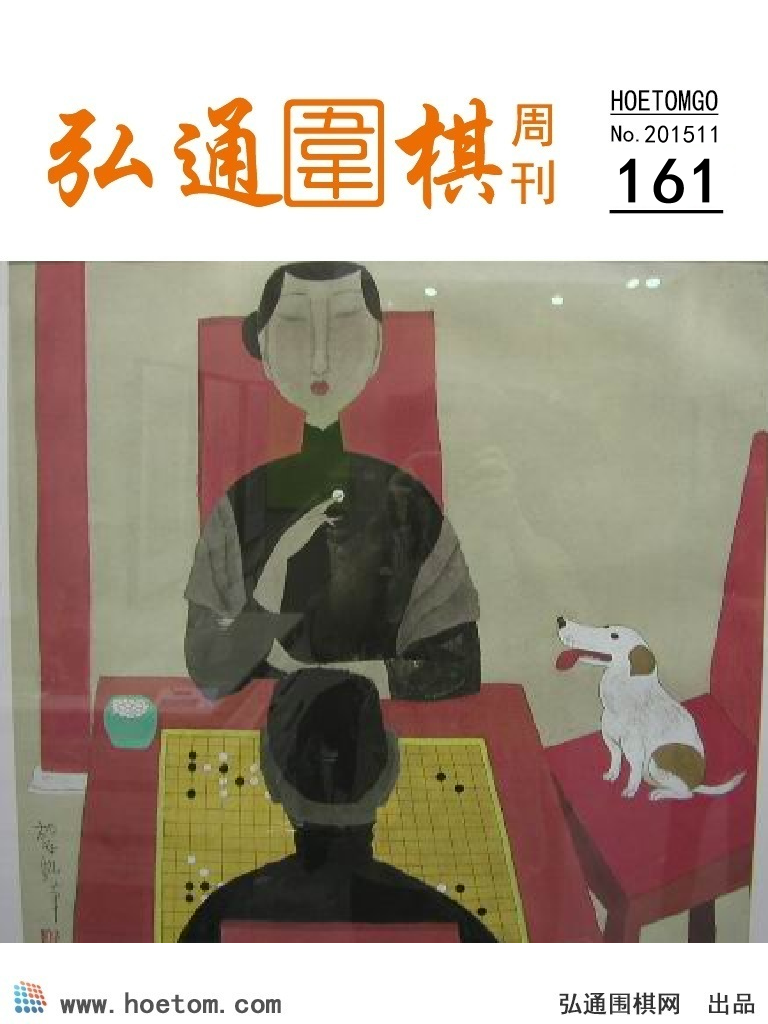

年龄和一百六十八岁高龄激战 杉内雅男力克林海峰

作者:弘通围棋

2015年4月23日,在日本第42届天元战预选赛中,生于1920年的杉内雅男九段与生于1942年的林海峰九段相遇。两人年龄和高达一百六十八岁,堪称围棋史上最年长的职业比赛交手双方年龄和纪录。有趣的是,林海峰在上世纪五十年代东渡日本,成为日本棋院院生时,担任院生师范的正是杉内雅男,杉内之于林海峰尚有半师之谊。同时,由于林海峰是吴清源的弟子,而杉内雅男的老师是濑越宪作门下大师兄井上一郎,真正追究起棋界辈分,杉内雅男、林海峰,甚至李昌镐,三人都是同辈。

杉内雅男与林海峰的缘分还不止于此,1963年,二人同时打入日本围棋选手权战决赛,三番棋决赛中,杉内雅男2:1击败林海峰夺冠,这是杉内雅男迄今为止获得的最后一个冠军。

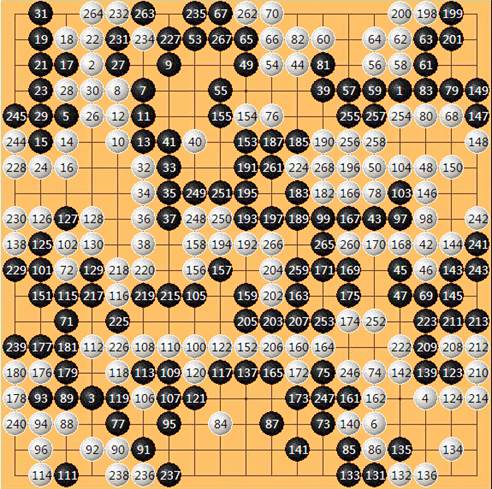

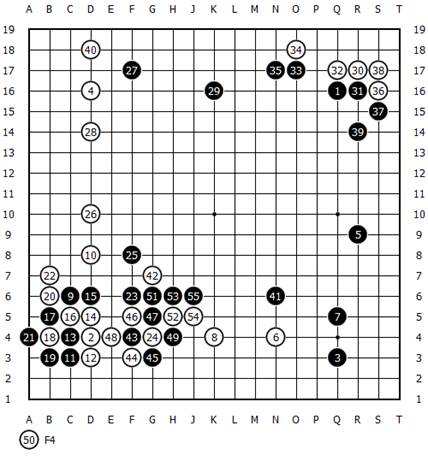

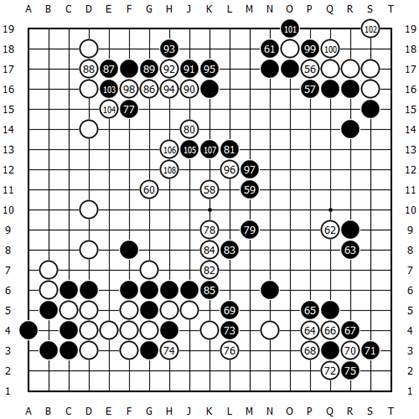

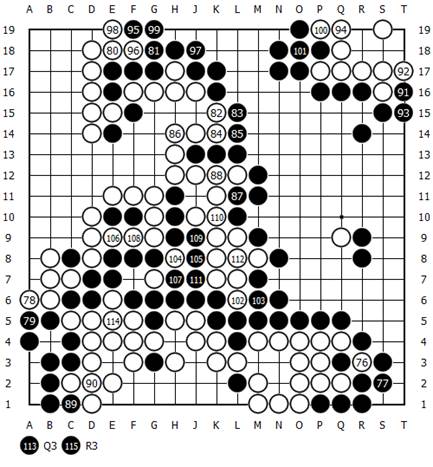

第一谱:1-55

本局经猜先由杉内雅男执黑先行,开局布下中国流,双方各占地盘,构成了传统日本流的布局架构。棋局的转折点出自当黑41飞镇扩张模样时,白42点刺进攻黑棋左边四子。黑43靠借力打力,这一手也是上午封盘的一手。下午续战,黑45断、47翻打是既定计划,当白52长考后强烈断掉时,黑53选择了和缓的弃子,当黑55连压过去后,黑棋全盘模样合流,相当雄壮。

第二谱:56-108

黑棋腹势浩大,白棋在58外边侵消后,白62交换一手后也不敢贸然动出,而是在外侧寻求借用。黑方则慷慨让白66将己方单关角冲断,双方互围一块,棋局早早地进入了官子大战。白86侵入上边,双方简明定型后清点盘面,形势依然胶着复杂……

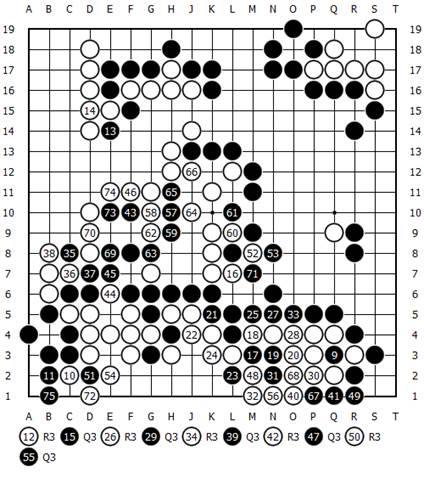

第三谱:9-75(即109-175)

本局的胜负处出现在右下的劫争,哪一方无条件退让,被另一方先手在左边收束,哪一方就将痛尝苦果。在彼此找劫提劫的过程中,白16可能是随手的劫材。此处杉内雅男虽已近九十五岁高龄,仍然展示出了相当敏锐的胜负感觉与计算能力。黑17以下在白棋空中紧气,手法相当精彩。在逼迫白棋收气的同时,左边的先手官子竟然都成了黑棋的顺手劫材。此处黑棋获利甚大,一举奠定了胜局。

第四谱:76-115(即176-215)

不过就在黑棋即将以盘面十目朝上的领先优势终局时,在临近收单官的时刻杉内雅男还是犯下了一个失误。无论什么时候,黑棋都可以以黑107与白110做先手交换。但可能是胜利在望,耄耋老人有些放松,被年轻他二十二岁的另一位古稀老人机敏地白104断,此处黑棋净亏两目。所幸黑棋领先优势较大,至215手终局,仍然以两目半的优势获胜。

2015年杉内雅男对局记录:

累计5胜4负

微评